“生生之美——沈光伟中国画展”将于3月28日下午2时30分在山东博物馆一层大厅举行开幕仪式。画展由山东省委宣传部、山东省文化厅、山东省文学艺术界联合会、山东省文物局、山东艺术学院共同主办,由中国国家画院、中国美术家协会艺术委员会、中国画学会、山东省美术家协会、山东画院担任学术支持,由山东博物馆承办。展览时间3月28日至4月13日,欢迎各位专家、朋友莅临指导。

沈光伟1950年出生于山东潍坊,山东艺术学院教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,中国画学会理事,山东美术家协会顾问、花鸟会艺委会名誉主任,山东画院艺委会副主任。

[名家评论]

中国绘画重理念、重才情、重文思的审美理想,天人合一的哲学观,在沈光伟的画中得到了充分的体现。或许光伟的画在强调空灵与含蓄美的同时,失去了一些拙厚的强悍,我想这与他的心性有关,画毕竟是画家心灵的写照。以平静的心态去感悟自然,表达心灵的感受,这种情感的自然流露比起刻意的理性经营和肆意宣泄,要来得真实、来得自然、来得轻松。在《晨露》一画中他也曾题道:“画之灵性往往体现于画之虚处,故日虚灵,从虚处方能洞察画家之修养及悟性,体现画家之画外功,体现大音希声之境界”。可见他走虚灵简约之路的信念是十分坚定的,路还会走得更深更远。

——刘大为(中国美术家协会主席)

曾见光伟落款署“时居乐道院”。乐道,是艺术家自己悟出的艺术心态,也是艺术真诚地从于心的前提。大凡乐于以动植物形象为题材的画家,对大自然必有一颗爱心,必多愁善感于绿肥红瘦、花开花落,有一番“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的心肠,甚至于梅妻鹤子般地生出那物我两忘的痴情。藉花鸟以传人之情感体验,表现人的理想品格,寄托人文关怀之精神,是中国花鸟画的美学传统,这也正是花鸟画这一艺术品类常画常新的深刻原因。读光伟的新作无形中使我加深了对乐道者的认识,也坚定了对花鸟画推陈出新的信心。

——刘曦林(中国美术家协会理论委员会副主任)

锺嵘论诗,一再提醒人们辨味:“使味之者无极,使闻之者动心,是恃之至也。”司空图更不含糊:“愚以为辨于味,而后可以言诗也。”文章好不好,得先闻闻气味。气味之清浊雅俗,亦即品格和境界之深浅高下,文人士子岂能不慎欤?

沈光伟作品之所以让我暗暗吃惊,乃在于其间一种清雅高华的气息。它有如山野幽兰,有如风荷摇曳,清风拂面,沁人心脾。这对于当今久居繁嚣都市的我们,实在是睽违已久了。

沈光伟曾有题跋谓:“中国画之精神当从静中悟得,心平如镜,虚怀若谷。……得其道者,得中国绘事之髓。”能作如是观,便是神与物游,精神与外物合二为一之彻悟。沈光伟只是一个单纯的教书的画家,从未有一官半职的履历,有如郑玄注《礼记》云“名士,不士者”。这就意味着,人们对他的评价,对他的认可,惟一依据只是他的为人和画品。在当今社会,这是有相当难度的。能做一个真画者,能够“心平如镜,虚怀若谷”,更是大不易。

——梁江(中国美术家协会理论委员会副主任)

沈先生的画无繁花渐入迷人眼的炫惑,而着力于不经意处发现生命的亮色。人脆弱而短暂的生命,需要这样的亮色来抵御坠落和萧聊。

我几乎能感觉到他笔触中流动的虔诚,没有草草应付,而是用心吟哦。他视画道为神圣之门径,就像一面镜子,映照自己的心灵,也向对话者呈上通灵透澈的心语。

先生的画不重陈述,而重“发现”,有一种独特的“思”力。在当代中国花鸟画的发展中,这是难能可贵的。在我看来,花鸟画作为中国艺术中最微妙的形式之一,不能小和尚念经有口无心,光有其形不能成其画,而其寄托也不能停留在梅花象征高洁、苍松象征伟岸之类的标签之上,花鸟画必须传达独特的生命智慧。

沈光伟是中国当代花鸟画坛的“学问型画家”,他以学问为画,当然不是以画来表现自己的渊博学识,而是以画来思考人生的问题。他深知,好的画不是悦人之目,而是契人之心。他说:“画令人惊,不如令人喜,令人喜不如令人思,令人思者谓之心画。”这个“思”,是他的画最重要的落实。在文人画的传统中,形、觉、生是三位一体的。文人画乃智慧之业,无“思”则不能自立,然“思”须建立在“觉”之上,而“觉”又必有真实生命的刺激,必直接面对外在生命(形)。思是觉中之思,觉是生中之觉,三位一体,以传生生之韵,以道天地之情。写生者,非道外在之模样,而存万象之风神;非外物之风神,乃自我生命之颖悟也。

——朱良志(北京大学教授)

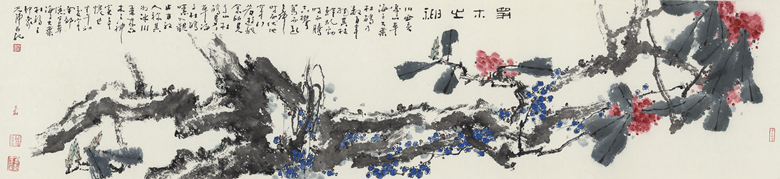

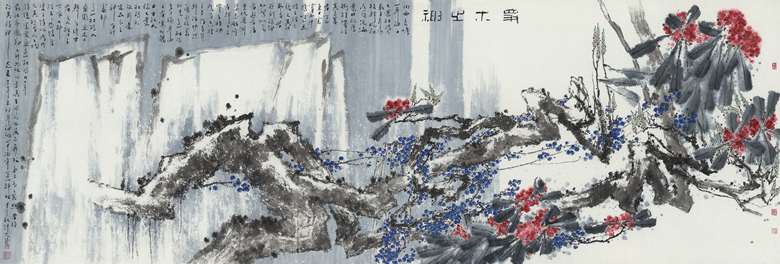

光伟先生表现高山杜鹃创造的独特形式技法,是他对当代花鸟画创作的新贡献!他将杜鹃的枝干画得老木虬柯,苍雄浑厚,有一种绝处逢生的伟岸气势,同时又将花叶画得清丽明快,静若处子,将大野之壮美与清秀之优美融为一体,得其杜鹃花木之自然天性。光伟画高山杜鹃,是对生命的渴望,对自然神圣的崇拜,我们赏鉴他的杜鹃,也是对生命的讴歌,对造化伟力的礼赞!光伟的高山杜鹃,创造了新的写意花鸟画形式,同时也提升了观者的生命境界和审美境界!

——陈池瑜(清华大学教授)

沈光伟的花鸟画味道醇厚可以用陈酿的美酒来比喻。对善饮者来说醇厚二字从不轻抛,需品出味中三昧,光甜称为俗,只香称为腻,不扎嘴称水,一味地烈辣被称“艮”。口感满足需是辣中含香,苦中带甜,缅软中送出清爽,一波三折,余味无穷,至此算得上醇厚。中国的几千年文化铸造了一个根本品格就是耐得起品,显然这醇厚之味不是临时勾兑,或短时间内能生效的,它必经过陈酿精造。

——毛岱宗(山东艺术学院教授)

凤凰网链接:http://sd.ifeng.com/chinese/qilushuhua/detail_2015_03/24/3697408_5.shtml