编者按:近日,由中国国家画院、华东师范大学主办的《画院》杂志2011年第五期(2011年11月份号),对张志民院长的艺术成就和我校美术学院国画系作了重点专题推介。专题推介分三部分,共计62个页码。其中,第一部分是在“画坛巨匠”栏目中,为张志民院长作了重点推介,包括张志民院长的艺术简历、南京艺术学院美术学院书画美学专业博士生导师樊波教授撰写的题为《天地苍茫 神游其间——张志民的“心象”山水之自由境界》艺术评论、张志民院长自撰的《我的中国画创作观点》的创作心得,同时刊发了张志民院长的7幅精品力作,其中,《北山石头仔峪(之二)》刊发在封底上。第二部分是在“经典点击”栏目中,刊发了题为《山东艺术学院国画系》的文字介绍,介绍我校的办学历史、名师名家和校训,美术学院的学科建设、专业发展、师资队伍等情况。第三部分刊发了袁僩、张丽华、马麟春、王兴堂、侯弟坤、杨斌、于磊、刘明、陈涛等9位老师的艺术评论、创作体会和作品60余幅,其中,袁僩的作品《为福章》刊发在扉页上。

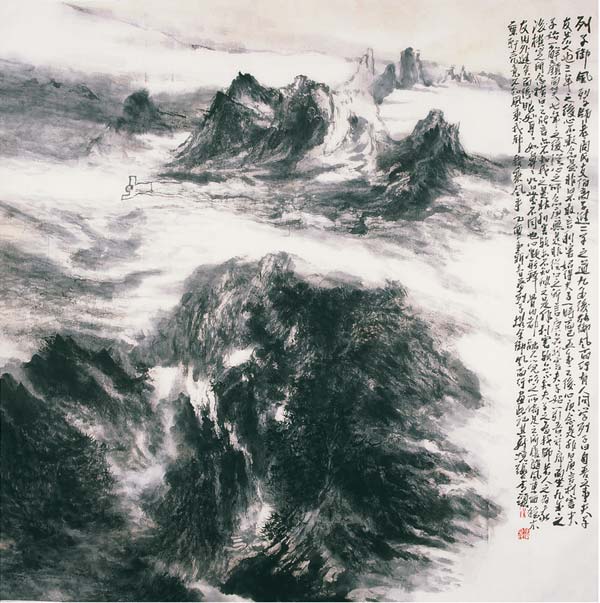

张志民院长作品

天地苍茫 神游其间——张志民的“心象”山水之自由境界

樊波

在当今山水画坛中,张志民乃是属于一位(当然不是唯一)在精神境界层面上进行求索的画家。而在这一点上,人们似乎从他的画作中并不是一眼即可分辨明了的。这是因为,张志民的精神境界之求索往往诉诸于一种超凡入圣的玄奥之域,而且在表述上则采取类似庄子式的“谬悠之说,荒唐之言,无端崖之辞”。从表面看,这种境界及表述方式与具体的绘画形态很难联系起来,对于一些只着眼于绘画技法,在“语言”构造上用尽心思琢磨的画家来讲,这一类玄奥之言大都被视为一种空洞的无稽之谈。然而实际上对于张志民而言,他的山水画种种特点,他笔下丰富多变的意象形态,他那奇诡的章法形式以及纵达而有深度的笔墨语言,只有与上述玄奥的精神境界勾连,贯通起来,才真正会是可解的。

在我看来,张志民的精神境界具有双重结构层面,一者为显现层面;一者则为潜在层面。就显现层面来看,张志民大约是思接老庄,返心于玄远之境。对此不少评论家均有论涉。应该说,所谓玄远之境,在先秦哲人那里(如老庄)往往是究诘于天地万物之“本体”。这种境界虽然始于万物,但却步步提升。超越,从而由万物而天地,继由天地而通宇宙直到“本体”。先秦哲人往往将这个“本体”称之为“道”。道(“本体”)与万物,是创造与被创的关系,所以“道”是根源,是万物之“母”。相对“物”而言,“道”(“本体”)是无限、无规定的,所以老子说“大道汜兮,其可左右”。所以庄子说:道是“泛泛乎其若四方之无穷,其无所畛域”。相对“物”而言,“道”(“本体”)不仅是无限的,而且还是无形的,所谓“大象无形”,“无状之状,无物之象”,所谓“视之无形,听之无声”、“窈窈冥冥”、“昏昏然然”,如此等等。我想,张志民对于这种境界是有着深刻体悟的,并且是一种画家自由的胸襟去洞悉之、把握之——作为画家,张志民当然要师法造化,观物取象,从而从笔锋下决出自然山川。这也就是说,从自然(“造化”、“万物”)出发,是他绘画创造的无可怀疑的一个基点。但不妨说,他还拥有一个更高的、超迈的审美基点——这就是“道”即所谓“本体”境界。有了这样一个基点、境界,面对天地万物,张志民就自然会获得一种新的艺术视野。不拘于具体的物象、不流连于自然的有限形态,不停滞于一草一木,一石一水的物理表层,而是力求突破形象,真宰上诉,取摄本源,从而使之与道合一。应当说,中国古代画家也深谙此理,所以传统山水画往往于自然和谐之中透发出一种虚旷的风致。但张志民的山水却并不尽然如此。我们看到,由先秦哲学家人所提示而出的“本体”(“道”)境界赋予了他的山水作品具有一种内在张力——另一方面,他要描绘具体的山水物象,他的笔墨语言要围绕着自然形态进行生发、构造;人们只要留心细辨,即可发现张志民的山水情态总是蓄藏着勃勃欲出的意向。其笔锋中似乎裹挟着一种激越的、超脱不羁而难以掩抑的气脉,那些山川丘壑在恣肆如狂的笔墨节律中仿佛溢出画外,直入玄冥之地。可以说正是这两个方面使他的作品总是涌动着内在张力,当这种张力不能达到一种消解平息时,就会给人们的视觉带来很强的紧张感和冲击力。我们看到,张志民还画了不少以“入境”为题的山水作品,在这些作品中,画家力求将他整个身心,连同笔墨形态,以及笔墨所表现的自然物象一同归依于大化无形之境域。这一类作品——依我所见,只能算是一半成功的。当他刻意去追求“入境”之主题——这种主题越是明确了然,往往却离他越远,渺不可及。相反,当主题趋于模糊而以纯然的山川形象展现之际,却在不期然而然之间,有一种惚恍幽玄之境从中自然映现、敞开……在这里,那种激越的笔调为一种如诉如吟的、平缓的叙述形式所替换。那山形宛转之中的云气流通,那不辨形模的树木穿插,那似泉似溪、似烟似霭之缭绕,似乎都在默示着天地无言之美。由于画家心悬于本体之境,所以下笔所绘的物象往往出没于有形而无之间。或者说,一切具体的,有形的自然事物在本体(“道”)之境的映射下顿呈晶莹剔透之象。如果说,前一类具有内在张力的山水作品乃是“气质俱盛”的话,那么后一类作品则可以说是通达物象之“源”(“道”)了。

以本体(“道”)境界为基点,不仅会获得一种超然物表的审美视野,而且还会拥有一个包统天下万物的审美胸襟。在老庄看来,本体境界(“境”)乃是“于大不终,于小不遗,故万物备。广广乎其无容也,渊渊乎其不可测”。“在太极之上而不高,在六极之下而不为深”。这些极尽夸溢之词,旨在表明本体境办(“道”)在空间上乃是无限广阔从而方能包容天地万物,而人们一旦拥有这样的境界,他也就会具备与之相匹配的宽广的胸襟,对于画家而言,一旦具备这样的胸襟,他的笔端就会显现出笼备万物的无限、丰富多样的审美意象,可谓“山川万物之具体,有反有正,有偏有侧,有聚有散,有近有远,有内有外,有虚有实,有断有连,有层次,有剥落,有飘缈”——此乃为张志民山水画之大端也。所以我们会看到,张志民的山水画不仅有丘壑,有泉有溪,有云有雾,有居舍,有塔影,而且还有奇异直射的光,有腾空而起的伞和似兽非兽的云团,有被光笼罩、被云气缠绕的人体支支离离,有出没于山林之中,潜跃湖泽的马奔奔漫漫……这一切物象仿佛脱离了他们本然的地位和性状,一任画家遣于笔下,自由地调度。如果一个画家没有上述那种本体境界(“道”)而因物观物,物(物象)只能各如其然,各就其位。而若跃居本体之境,由“道”观之,则可以物物相融,不辨牝牡,而于全方位的视域中将其统统熔于一炉,围于一图矣。

所以我认为,张志民的山水是一种“心象”绘画。这里我所说的“心象”主要是张调张志民山水创作中所透露出来的“自由感”。实际上老庄哲学所讲的本体境界(“道”)与自由感是相联系的。庄子将这种“自由感”称之为“游”(“逍遥游”)。那种由“道”所提示出来的超然物表、又包统万物的本体境界正是通过“游”才会真正彰显出来。就其超然物表而言,“游”是心灵的提升和超载;而就其包统万物而言,则“游”乃是反顾天地、眷念现世而又不为其所拘系的。这也就是古贤所说的“无往不复,天地际也”。然而无论如何,“游”乃是一种以本体境界(“道”)为坐标,盘桓了天地万物之间的心灵状况,它的本质是自由。按照庄子的说法:“四达并流,无所不极,上际于天,下蟠于地”。我们不妨说,张志民笔下的山水所包含着的正是这样一种“游”的自由意向,所以他的山水笔墨总是焕发着一种“游”趣,他的山水物象也洋溢着一种“游”态,他的山水整个气象更是呈现出一种蓬勃畅达的“游”境——正是这种“游”的精神使他能够超然物表,又能调度物象,涵纳万类,又通透晶莹,奇诡丛生,而又完整自足,这就是张志民以“游”的自由精神为支点所构成的“心象”山水。

我曾在一篇评论中,将中国目前的山水画坛分为北京、江浙和西北三大板块,并认为这三大板块对其他地区具有一种审美辐射力。但至今思量起来,可能是我的孤陋,我将山东地区忽略了。至少是在我看到了张志民的画作后,这种感觉似乎更加强烈——实际上,一个地区,一种画风的崛起往往就在于有一批手眼不俗的画家能够崭露头角,也更赖于这批画家中能有一两个大手笔者能够从中脱颖而出,统领风骚,北京画坛有了李可染,遂使这一区域的山水画有了属已的沉沉穆穆的语言格局和气象;江苏画坛有了傅抱石、钱松岩,所以这一区域的山水画至今依然风光不衰;而长安画坛有了赵望云和石鲁,那种雄厚磊落的笔墨意态在其后继者手中才会再度重现,发扬光大。我想张志民就属于山东画坛上这样的人物。虽然他还无法和先辈大师的成就相比肩,但他那墨气四射,令天地为之低昂的绘画形态不仅蓄含着不可掩抑的生气和激情,而且也预示着一种风流超越的势态。正是这样,我们看到有不少评论说他的山水画“圆浑苍厚、大气逼人”,说他构筑了一个“天地人合一的人格精神的超越境界”。说他是“齐风领军人物”,“在极高的层次上凸现着个性的光芒”等等,是有道理的。可以说,我们从张志民的超越身姿中看到了中国山水画坛又一派生力军突起之可能。

一个画派或一种画风的出现应当与某一区域的文化传统有很大关系——这几乎是一种老生常谈了。然而这对张志民来讲却又是一个绕不过去的话题。山东作为齐鲁之地在先秦时期不仅有中国思想文化的鼻祖孔子,而且更有稍后的“稷下学宫”的百家争鸣。中国的学术思想正是这一地区,这一时期第一次呈现出高度繁荣、成熟而又极为自由的局面。可以说后世中国任何一个时期和地区都未能再次重现这一景象——兼容并蓄的思想胸襟,富于思辨而精深的理论建构,士人心智的机敏、豁达和从容,这一切是多么令人心驰神往!这一切果然都消逝了吗?果然都随着文化中心的转移、朝代更迭而流散开来以至无法聚合吗?果然已不再是作为一种无形的精神遗产渗透在当今人们血脉之中吗?而我们的问题是,这样悠远而庞大的话题与张志民果然有什么关联吗?或者说,他的绘画创造除了追慕道家的情怀,还包含着儒家的智慧吗?有的评论说他的山水能“卓立于北派侪辈”,“实乃在于道德情操的修养配义与道”。还有人说他“生于礼仪之邦”,“具有传统知识分子的复合心态”,“对家园有一种深深的责任感和使命感”。这些言论都从不同角度说明了山东地区的传统文化对张志民及其绘画创作的影响作用。不过在我看来,传统文化对于当今个体艺术家来说,主要在于一种心态的涵养,或者说是在于一种精神气度的培植。俗话说,小地方出来的人与大地方的人就是不一样,我们也可以说,有深厚传统文化和积淀地方的人与没有这种积淀的人也不一样,这种不一样,主要集中表现在他的心态和精神气度方面。我认为,张志民作为画家,有着一种宽裕的文化心态和精神气度。虽然他生长于齐鲁大地,但却钟情于庄楚骚人的浪漫和玄想,而将这种浪漫和玄想托举而起的恰恰是自古以来儒家那种敦厚博大的文化胸襟,这与稷下学派的兼融并蓄乃是遥相对应的,而这就是张志民精神结构的另一层面——我想也有人会说,什么“心态”、“胸襟”似乎太抽象了——那么我们不妨来看一看张志民的山水画,看一看他的笔墨形态及其审美内涵吧。在画法渊源上,张志民的山水直承陆俨少的衣钵,但却打破了“陆家山水”的笔墨格式,并在那种绵韧的笔墨中灌注了画家强烈的个性,进而使之嬗变为一种纵肆的语言形态。在用笔上虽以中锋为主,但也时出散锋、侧锋,加之以焦墨、湿墨和破墨等诸种技法的综合运用,所以他笔下的山水丘壑完全是以一种新的审美形态去消化和包容“陆家山水”。不容讳言,张志民在山水风格和笔墨趣味上可能也沾溉了当今“新浙派”的风调韵致,笔调率意,墨色幻化不定,但张志民却又不愿沉溺于“新浙派”那种过于风雅而沉静的幽趣中,而常从一种出人言表的、甚至趋于怪诞的物象经营表现出一种决非“新浙派”所能范围的山水意态。我们从他那大面积的以笔呈墨的山峦体块中还可隐隐瞥见黄宾虹、李可染的踪影,从他那随意点画、不经意草草而成的山水小品中,可以感受到八大山人那极有质量的笔墨因子……应当说,张志民对前辈先师,有推崇之意,却并无敬畏之心,有吸纳之举,却无臣服之态,有通汇贯融之法,但却决不流于一种杂糅拼凑——之所以如此,关键正在于他有一种传统文化所赋予他的宽裕心态,一种兼融并蓄的精神气度,当他把一种古人的,先辈的笔墨技巧、艺术形式就顿然成为他山水风格创造的材料因素——在这里,张志民是以艺术家的身份和艺术方式对齐鲁文化传统作了令人称异而出色的审美诠释。

有人将张志民的山水归入为“北派”一系。在我看来,张志民的山水乃是在南方种下的“因”,却在北方结出的“果”,因而他的山水形态和语言构造是南北兼之的。正如他山水的思想境界是儒道互补一样。需要加以补充的是,在他个别山水作品中,我们还可以发现某些西方现代艺术的影响痕迹,那些浓重墨色抒写而成的山形覆盖下的奇诡造境,那似云非云、似树非树、似人非人的物象混融,大有一种“超现实”画派的意味。这表明张志民在绘画上不仅思载千载,而且还心骛四方,其宽裕的艺术心态由此更见一斑。

但也正因为如此,我们不妨说,张志民的山水在审美取向上还不太确定,纵览当今中国山水画坛,张志民当属佼佼者,然其山水固有超凡出众的高蹈气象,但似还缺少一种从诸家并呈、千峰万壑中一眼即可辨出的鲜明的风格标记,其娴熟、纵达的笔墨形态虽也尽显画家的个性和才情,然根植于画家自然天赋中的属已的“笔性”尚须进一步发掘方能最终吐露而出。不过我又要说,这与其说是缺憾,倒不如说是幸运,相对于一些过早结了壳的画家,张志民的山水语境是开放的,尽管其审美取向尚不确定,然我们已能从他那统摄诸家、风流自呈的笔墨形态和变幻奇诡的构境中看到有一种山水大家的风范正勃勃欲出……事实上,张志民所遇到的问题也是当今山水画坛不少(包括一些名家)所面临的境况。而且我确信,大凡未能面临这一境况的人(或者说对这一境况浑然不觉者)是不会有太大出息的。因为这一境况恰恰意味着一种风格建树的临界线。可以料想,已有不少人已接近或正处于这一临界线,但由于各种因素(如名利诱惑、文化因惑)的制掣肘,从这一临界线际纷纷败落下来者恐不为少数。而能突破这临界线,更翻一层,就风光无限了。在这临界线之上,古今大师才真正沐浴着“道”的光辉,他们才与“圣人”、“至人”同在。张志民正值壮年,不仅手底有其功夫,而且在齐鲁大地传统文化的滋养中,境界高远,心态宽广,实在令吾辈翘首期盼。“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”(杜甫语)。我想,这种期盼是不会落空的。

山东艺术学院中国画系简介

马麟春 王兴堂

山东艺术学院坐落于历史文化名城济南,是山东省唯一一所综合性高等艺术学府。学院的前身为山东艺术专科学校,始建于1958年8月。1978年12月,经国务院批准,改建为山东艺术学院至今。经过几代人的不懈努力,学院现已发展成为文化底蕴深厚,学科专业齐全,办学层次较高,办学条件优越,在山东省艺术教育和艺术人才培养中发挥着重要作用,在国内同类艺术院校中卓有影响的综合性高等艺术学府。其美术学院的中国画系在建校初是美术系的国画专业,当时著名国画家柳子谷、关友声、黑伯龙、于希宁、王企华、宗惟成、张彦青、刘鲁生等先生,执教于本专业,他们致力于民族传统艺术的研究,赋予传统美术教育以时代的新内容,建构起一套系统完备的富有山东特色的现代中国画教学体系,使山东艺术学院中国画专业在当时独树一帜,为其日后发展奠定了坚实的基础。其后任教于本专业的还有著名画家单应桂、陈凤玉、段谷风、彭昭俊、史振峰、孙敬会、王旭东、李明媚、徐金堤、赵光美、谭英林、高延军等,老先生们以他们高尚的品格、精湛的技艺和对美术教育的热忱为中国画专业赢得了良好的声誉,使其在紧随时代步伐的发展中又迈出了坚实的一步。随着教育的不断深化,劳动的成果开花结果,1978年以后招收的本科生陆续毕业了,他们中的佼佼者大都留在山东艺术学院教书育人,成为学校新的中坚力量,有张志民、岳海波、梁文博、王晓辉、刘玉泉、张丽华、韩菊声、马麟春等。另外,还有从外校引进山艺的教师,像沈光伟、袁振娴、于明诠等教授。他们这代人有着丰富的人生经历,文化大革命、上山下乡、改革开放等这些重大的社会变革伴随着他们的成长。所以,他们的教学理念先进,在继承山艺老传统的基础上,积极吸收时代的新思想、新成果,锐意改革,积极打造品牌专业和特色专业,使国画专业在“九五”、“十五”、“十一五”期间连续被评为省级重点学科。时至2004年,山东艺术学院的美术系与美术教育系合并为美术学院,中国画系作为美术学院的重点部门之一应运而生,共设有4个各具特色的工作室,即山水花鸟工作室、工笔人物工作室、意笔人物工作室、书法工作室。这4个工作室实施画室主任责任制,由有影响力的专业资深教授为主导组建而成,形成不同特色的品牌专业。各个工作室为了本工作室的发展,不断引进新的有生力量,一批年轻有为的青年教师迅速成长起来,像山水花鸟工作室的王兴堂、侯弟坤、刘明、陈涛,工笔人物工作室的杨斌、于磊、孙磊,意笔人物工作室的李新峰、党震、刘琦,书法工作室的陈靖、衣雪峰、姚宇亮,他们已经逐渐成长为国画系的有生力量,为专业的发展带来新的活力,是国画系未来发展的希望。

山东艺术学院的校训是:闳约深美 。其释义:清张惠言在其《词选序》中曾言:“唐之词人,温庭筠最高,其言深美闳约”,提倡词要写得“深美闳约”,质实厚重。1918年蔡元培先生书“闳约深美”赠上海美专。时任上海美专校长的刘海粟先生将其作为办学思想的核心,并对“闳约深美”诠释曰:“‘闳’就是知识要广阔;‘约’就是在博采的基础上加以慎重的选择,吸收对自己有用的东西,人生有限,知识无穷,不能把摊子铺得太大,以便学有专长;‘深’就是钻研精神,要入虎穴,得虎子,百折不回;‘美’就是最后达到完美之境。” 用此四字作为校训:一是要求为学者要有宽阔的心胸和眼界,要博学多识,有广博的知识,坚定的目标,崇高的艺术理想、百折不回的求学精神,向着艺术高峰永无休止的跋涉攀登,永不停息的进取升华。二是要求教职员工承担起艺术教育的历史责任,以中华艺术事业的繁荣、发展为己任,志存高远,心系艺术,生命不息、奋斗不止。国画系的各个工作室深以校训为宗旨,专业教育突破过去过于宽泛的特点向更深化、细化方向发展,充分发挥专业优势,形成不同特色。山水花鸟工作室立足传统,积极创新,在全面学习研究传统山水花鸟画的基础上,不断地师造化,吸收新文化,鼓励大胆创作,并辅于理论指导,临摹、写生、创作、理论并重。工笔人物工作室,一方面通过研究传统、大量写生使学生掌握工笔人物画的技法,另一方面努力尝试新材料,并引入到创作中,使工笔人物画创作不断出现新的面目。意笔人物工作室则更注重新思想、新观念、新技法的引入与尝试,在广泛学习传统与其他绘画的基础上,大胆创作新样式的写意人物画。书法工作室强调对传统书法与文化的学习研究,同时追求创作的时代性。虽然各个工作室专业侧重点不同,但他们都注重学生的全面发展以及综合素质与能力的提高,强调以本专业为基础,注重各专业之间、以及与其他人文学科的有机交融,使学生在对多种艺术的比较中,感受、体会和学习不同艺术的独特表现,实现专业学习上的触类旁通,从多种角度把握艺术的本质特征,克服单一专业视角的局限。因此,各工作室通力合作,在课程安排上,除了本门专业课外,都安排了其他相关专业的课程,如山水花鸟工作室,除了山水花鸟课外还会有书法、篆刻、人物、画论课等,人物画工作室的课程,也会有书法、花鸟、山水,书法工作室的学生,也要学习山水、花鸟、人物等。另,每个学期的期末都有4周专业选修课,学生们可以根据自己的情况与爱好自由选择除本工作室课程以外的其它专业课,再加上必修的公共课和大院的选修课,保证了学生专业、思想、文化的全面发展,强调其技能的创新与精湛,以及知识结构的完整与深度,从而实现艺术高级专业人才的培养目标。

拥有完整的教学体系、明确的教学目的、精良的师资力量、精诚团结的合作精神,山东艺术学院的中国画系将会有一个更加美好的未来。

袁僴教授作品《享福章4》

张丽华教授作品《潇潇雨》

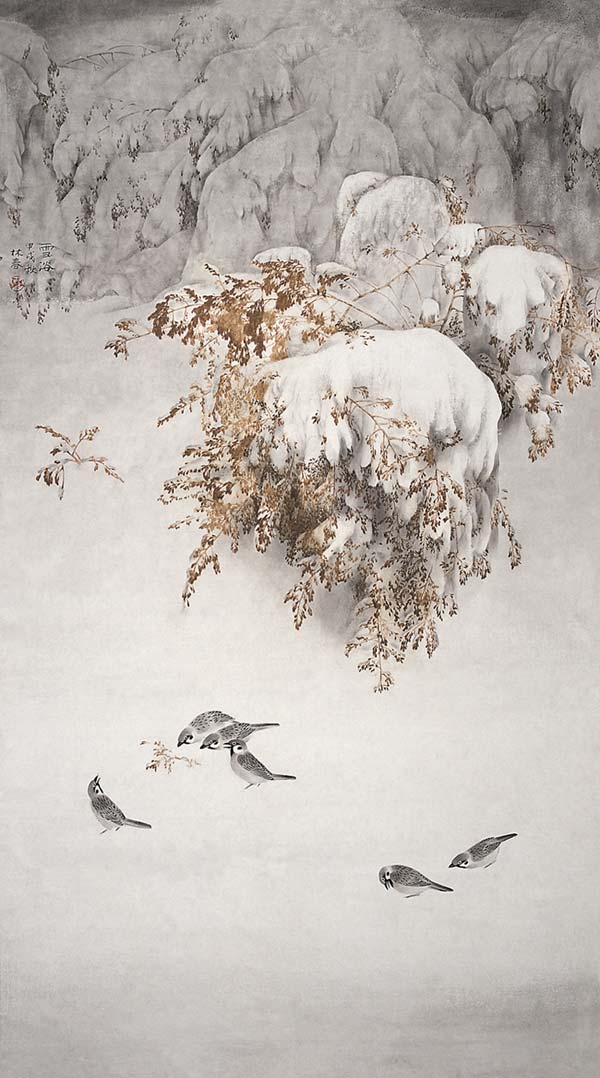

马麟春副教授作品《雪浴》.

王兴堂老师作品

侯弟坤老师作品《雨后》

杨斌老师作品《后青春的诗之2》

于磊老师作品《小憩》

刘明老师作品《五峰初雪》

陈涛老师作品

(供稿:美术学院 编辑:王志军)