单应桂 1933年9月生于济南,祖籍山东高密,1949年5月参加工作,任山东人民出版社美编,1961年毕业于中央美术学院,师承叶浅予、蒋兆和、李可染、李苦禅等。现为山东艺术学院教授、山东文史研究馆馆员、第四届中国美术家协会理事、山东省女书画家协会终身名誉主席,享受国务院政府特殊津贴。

离乡背井(童年的回忆之二)

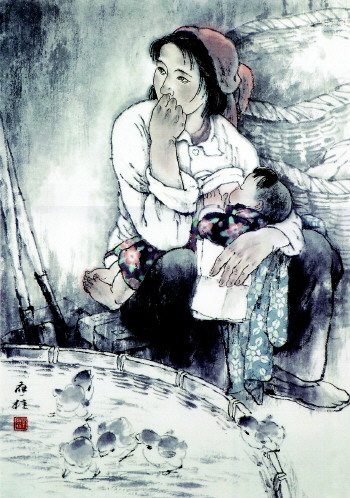

山村妇女组画之一

沂水欢歌

小格桑 这幅作品创作于2012年春,是下面两幅早期作品的延续,同一个人物,不一样的年龄和画法,20多年来,画家和画中人就这样一起成长着……

捻羊毛 1987年

捻羊毛 1986年

绘画往往可以看出人的年龄。其一,正如书法界所提“人书俱老”,指个人境界和艺术造诣都日臻完美,达到炉火纯青的地步。其二则像山东艺术学院教授、山东省女书画家协会终身名誉主席单应桂所戏言:“老了老了,脑子、眼睛和手还能不能配合?会不会这里戳不到了、那里画不出了?”而年臻八旬、华发如雪的单老,又是以怎样的方式“老去”的呢?

四幅画:为了不忘却的纪念

单应桂新近创作了四幅藏族主题的作品,除了想试试自己“老没老”,其创作冲动更多地来自母性的关怀以及对纯美世界的向往。单应桂出生于1933年,她落地一身书香,却随残酷的现实洪流久久辗转漂泊,这个经历过战乱与饥荒、饱尝了艰辛与苦楚的女子,骨子里有几分阳刚气,这或许是她与蓝天奔马、草场毡房由来亲近的原因。而多年前的藏区之行,更让她收获了丰富的创作素材,充盈了干渴的心灵土壤。

绘画是生命的肆意流淌,经意之极,若不经意,画家与作品的缘分也如佳偶天成。20多年前,杨本加的第五个西毛(女儿)——那个叫小格桑的女娃稚气的脸蛋,若不经意地刻在了单应桂的心头,催生了速写《捻羊毛》,而第二幅《捻羊毛》中的小格桑,显然已经长大了一些;2012年春,白发苍苍的单应桂再画小格桑,笔下已经是位亭亭玉立的少女了。一个主角三段故事,孩子在成长,画家何尝不是呢?此生一步三叹、甘苦自知,唯有对艺术不舍的追求,可以让生命之泉永不干涸,在耄耋之年依旧可以恣肆喷涌,畅快淋漓。

单应桂的画很“像”,敏锐的眼睛收集灵感如万涓入海,纯熟的技法让一切表达成为可能。这批新作一共四幅(包括少女版《小格桑》),都是女性主题,其中《盛装的卓玛》、《赶花儿会》最能反映画家爱美爱俏的小儿女心态,“他们去赶花会,把所有的首饰都戴上,帽子、围巾,一身的好东西叮叮当当,太美了。”单老师的眼神充满了陶醉和憧憬,或许有无数次,她也会幻想自己装扮起来的模样,“20多年了,我还忘不了西藏。”

在创作过震撼人心的《铁索桥畔》、《当代英雄》、《童年的回忆——逃亡》等一系列现实主题的作品后,单应桂让思绪慢慢沉淀下来,驱散烟尘、坐看云起,更乐于欣赏和歌颂恬淡之美。

三件事:给作品找到最好的归宿

“最近我在干一件事,也是三件事——我把自己比较认可的作品分了三块,我的家乡、我的学校和山东省美术馆各送一块,这是它们最好的归宿。”谈到当下的工作,单老师笑眯眯地说。

捐赠目录已经列了出来,在给学校的25幅中,有一些很特殊的作品。

1980年春天,正在五七艺校任教的单应桂萌发了一个大胆的想法,“我在省美协和省美术馆工作了一段时间,脱离了教学,再重新回到学校,自己感到很心虚,所以下决心好好备课。”单应桂毕业于中央美院,师从蒋兆和、叶浅予等,有很深的写实功底,但在不断的探索中她有了新思路,这个思路或许对形成山东人物画的新面貌可以起到一些推动作用,“我基本属于北方画派,强调用线和皴擦,干笔较多,南派则相对滋润,在墨色上实践得比较好。我希望学生们不要走偏了,既要懂得骨法用笔,又能学会墨分五色,于是我申请去南方进修取经。”

那一年单应桂47岁,为人妻、为人母、为人媳、为人师,这个“身份”复杂的女子决定从头学习,给自己一个再次成长的机会,更期望带给学生一个全新的艺术世界。她请了一个月的假,到了浙美。这一个月收获良多,李震坚、张品操、吴山明等纷纷把自己的作品拿出来,任单应桂选去临摹。浙美画家从花鸟画中悟得水墨精髓,应用到写意人物中,单应桂在摹习中体会到南北交融的喜悦与充实,更感动于老师们无私的奉献与帮助。“当时李震坚、吴山明他们一点都不去想自己的原作拿出去会不会收不回,我一个月临了15张,平时还和他们交流绘画理念。”

令单应桂欣慰的是,这15幅临作拿回山东后,果然带给学生很大的震撼,他们惊叹之余,不辜负老师的期望,如饥似渴地研习与临摹,然后再应用到写生中。

“今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:‘我自用我法。’”石涛提倡不要拘泥画法,而要融会贯通、自成一法。在这条道路上,单应桂的探索是值得的,也是卓有成效的。她在教学中体现了南北交融,形成了自己的教学面貌——甚至形成了山东艺术学院在写意人物画教学上的新理念。

而当年的单应桂并没有想太多,“山东处于南北交汇之地,在人物画方面,我们既传承北方,又吸收南方,可以形成山东人物画的新特点,我貌似很勇敢地走出了这一步,但当时只单纯地想给学生多‘吃’点东西。” 艺术就是这样进步的,每一个人都应该踏踏实实地活在当下、做在当下,才能实现美好结局的水到渠成。

“我在同学的作品中挑了四张保留了下来,现在和我临摹的那15张一起捐给了学校。”

这批画的捐赠还有另一个目的。单应桂临的画很“像”,几乎等于高仿。“我百年之后,如果这批画流落到社会,是对人民极端的不负责,更对不起那些帮助过、信任过我的人。我在每张画上都题了如‘吴山明写生,单应桂临摹’等字样,并且都盖上章。但这样也很难防止有人作假。所以我把作品捐给学校,这样就消除了很多隐患。”单应桂说,如此也算“保全”了自己的名声。

一个责任:我愿当一块不浮躁的砖

前段时间,刘文西率黄土画派的画家来到济南,队伍之“齐整”让单应桂十分感慨。作为书画大省,山东也有自己的地域特色,当下“齐鲁画派”呼之欲出,单应桂认为,齐鲁大地的每个画家都一直在为之努力,只是之前没有形成合力。画派的形成不在一朝一夕,有地理环境的因素,更是历史文化的积淀,从孔子到张择端再到当今的齐鲁艺术家,都在为这个积淀添砖加瓦。画派的形成需要一批代表人物,画家的整体实力与数量都很重要,最终形成金字塔式的结构,越往上水平越高,而下层,则是强大的群众基础。

“齐鲁画派的提法一旦亮相,就要拿到全国、走向世界,所以画家的责任是很重的。”单应桂认为,我们要理解透齐鲁文化的精髓和齐鲁山河的壮美,再用自己熟练的技巧把这些融进去,才能成为有特色的东西。大的环境,小的个性,最后统一成完美而丰富的整体面貌。

“在历史的长河中,我们是很微小的。我上学的时候,李可染先生曾说,一个伟大的画家,能把美术史推进一丁点,这个贡献就不得了了。我们应该多画画,静下心来做学问,我们的作品就等于给齐鲁画派添砖加瓦。我很愿意当一块不浮躁的砖,为这项事业尽自己绵薄之力。”

大众日报链接:http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20120530/Articel11003MT.htm

凤凰网转载链接:http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_05/30/14904144_0.shtml