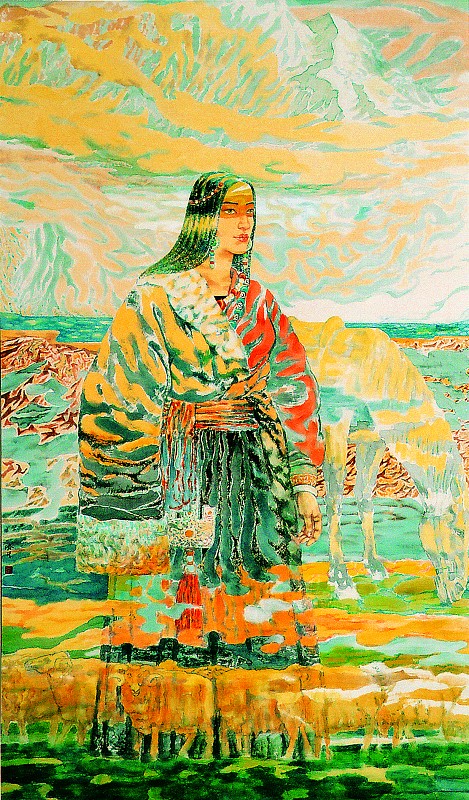

《喜玛拉雅》 220×136厘米 2001年

(获2001年纪念毛主席延安文艺座谈会讲话60周年全国美展金奖)

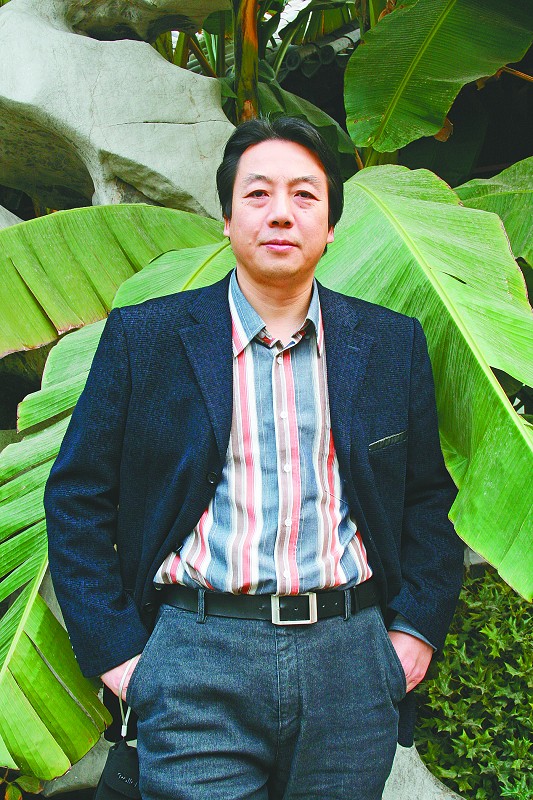

名师简介

李济民,现为山东艺术学院美术学院教授、硕士研究生导师、绘画材料研究所所长、综合艺术学院成教学院副院长、美术学院综合绘画工作室主任,中国美术家协会综合材料绘画艺委会委员,山东现代艺术研究院院长。1985年山东艺术学院美术系中国画专业毕业。1988年中国美术学院国画系人物专业学习。1999年考入中央美术学院国画系硕士研究生课程班。2005年中央美术学院胡伟绘画材料工作室访问学者。国家科研课题组成员。

众评名师

衡量一个中国画家艺术作品的变革与创新成果,最终体现在对笔墨形式的突破和图式风格的确立上。济民经过多年的学习与摸索,选择了不同于一般中国画家的研究方向——— 在色彩和笔墨的双重方位探求突破。他的近期作品在色彩语言的表现上富有成果,同时也能感到他在尽可能地保持中国写意画所固有的优点和长处,同时力求达到发挥笔的书写特性与墨色相辉映的目的。将中国画的笔墨与西洋画的色彩,粘连成为互补的视觉语言,通过营造画面核心,使作品形式与内容释放出动人的魅力。

——— 冯远(著名画家、中国文联副主席、中国美协副主席)

在复杂外在事物的光照下,人总想去追求心底的单纯。正是这样,我们才会在画的面前向自己发问:我真的从现状里看到了什么?真的看清自我了吗?一个真,要我们于许多的浮躁与阵痛中向内反省;一个看,让我们把透明的自己与事物的本质贴近,从此使画面的形式内力能准确地融入生存体验。济民的画正以这样的生命状态生长着,这里有复杂的结构单纯的诗意,也有单纯的结构和复杂的意味。画面中充满活力,耐人品咂。

——— 田黎明(著名画家,中国艺术研究院副院长、研究生院院长)

李济民教授毕业于山东艺术学院,又先后在中国美术学院和中央美术学院两大美术院校深造,他的人物画既有深厚的中国传统笔墨功力,又有扎实的造型基础,值得一提的是,他近年来专注于中国画的色彩和材料的研究,对传统文人画向现代水墨画的转变做了卓有成效的探索。

济南时报:你对学院派中国画是如何理解的?

李济民:首先肯定学院派中国画是当代中国美术教育和研究的主要基地,它承载着中国传统绘画经典的研究与传承,以及对国画语言的探索与拓展。学院派中国画教育的优势在于对中国传统经典绘画语言的研究中,能够具备一套相对完整的体系,其教学大纲由几代具有中国画教学实践经验的精英总结积累,逐步形成了相对科学系统的模式和体系。它不是传统师徒制模式,它集中了该领域较优秀的绘画教育资源,为学生提供了较宽泛的平台,避免了一家之法和一家之言的偏颇。自五四运动以来,在蔡元培先生的倡导下,由徐悲鸿、林风眠、刘海粟等美术教育先驱逐步将这种中西结合的模式确定下来,成为以后各大学院教授美术教育的基本路数。但是中国画教学是经历了一波三折的变换与发展,其中最显著的分歧在于对“笔墨”在中国画中的定位问题。首先争论的焦点在“笔墨与造型”,再者即“笔墨与图式”,再后来,又出现了“现代水墨”与“抽象水墨”,这些现象都摆在学院中国画教学的面前,我们无法回避,只能面对。这就要求学院的中国画先生们要一手伸向传统,另一只手必须着手当代,亦如石涛所言:“笔墨当随时代。”

纵观当代中国画格局,基本分为三大类:前卫派、古典派和改良派。其中改良派为当下中国画创作的主流。此类现状与当下学院中国画教育中采用中西结合的模式有直接关系。也就是说学院中国画教学的主流导致当下中国画创作的主流。其各种流派的先驱者要么是学院导师要么是学院毕业的学生,当然也有个人才华突出者靠自家拳脚打出一片天地的,但已经是极少数。

济南时报:您毕业于山东艺术学院,曾先后深造于中国美术学院、中央美术学院,打下坚实的基础。学院教育对您艺术风格的形成产生了哪些影响?

李济民:艺术创作的教学其实是一个不断吐纳的过程,从我个人的求学经历和创作实践当中,我深有体会“艺海无涯”和“天外有天”。现在回忆起山艺开先河的那批先生们,当时在国内也是极有成就的。这批先生们几乎都是民国时代北京、上海、杭州、南京等院校美术专业培养出的,还有留学法国的李超士先生、留学比利时的戴秉心先生、留学日本的王企华先生……应该说那代先生是中国早期的学院派教育成果。还记得在素描课堂上,王立志老师、李振才老师都特别强调中国画学生要加强结构素描的训练,陈凤玉等先生为我们上重彩课,先后在敦煌、永乐宫临摹古代壁画一个多月,使我对中国古典壁画的线条、色彩、构图、造型都有了最直观的感受,对中国画尚气韵重骨法的表现特色有了最切身的感受,为我们今后的创作和教学打下了较坚实的基础。

大学毕业后,留在山艺的执教过程中深感对传统中国画本体表现要有更加学院的研究才能胜任教学和创作。1988年经刘国辉先生推荐,进入浙江美术学院(今中国美术学院)国画系深造,在此领略了文人画发源地的人文地理资源优势,反复观摩潘天寿、黄宾虹、林风眠等大师的真迹,亲眼目睹陆俨少等先生示范作画,朝对西湖孤山,夕闻南屏晚钟,浙江美院深厚的人文积淀、独特的地理环境,即是对中国文人画传统经典的最恰当的注释,只有在此环境中才能体会到中国古典文人画的“笔墨”江山是如此的生动,随性而动的“水墨”是如此的悠然,云来雨过间丹青自染成。

上世纪90年代由杭州回济南后,依然放不下魂牵梦绕的江南。一次偶然阅读看到苏童的《妻妾成群》,通篇都是悠远淡然的叙事,如诗如歌地低唱着江南的记忆。我第一次有一种冲动,自编脚本以传统水墨形式完成该套连环画。后来该作品以《秋祭》为名发表在1992年《中国连环画》第五期,获该年度全国十佳“文图双优奖”,并入选第八届全国美展。1990年代中期随着香港回归临近,纪念抗战胜利四十周年,我创作了一批历史题材作品和《铁道游击队》(合作)获全国美展银奖,还有《南京一八四二》、《中英八里桥之战》、《碧血千秋——— 秋瑾》……《江山多娇》入选建党八十周年全国美展,并获省展特等奖。在创作此类作品中逐步认识到,中国画在造型和笔墨的范围内改良与创作还是局限太大,如果放弃了色彩的表现,对绘画本身而言是一大缺失。纵观我国唐宋绘画,无论是色彩还是材料都十分丰富多样,画面感染力很强,明清以后中国画渐以文人的水墨丹青、逸笔草草为上,很少见场面宏大的重彩等作品。那么当代中国画的色彩该如何解决呢?特别是在水墨人物领域又是难题。带着该问题,1999年我考上了中央美院的同等学历研究生,在面试时即开始与众先生讨论该问题。经过两年的研习,加之对美院其他专业学科的吸收,逐步理出了笔意笔墨兼色彩的透明水性彩墨画法。由此将色彩导入到中国写意画的门境,使我的绘画面貌又走进一个水墨充盈光彩通透的世界,代表作有《喜马拉雅——— 祥雪》、《香巴拉》系列、《雾里看花》系列。

济南时报:您在中国画教学中最看重什么?谈谈您的见解。

李济民:我的中国画教学也经历了几个不同的阶段,上世纪90年代比较注重人物的造型和笔墨的趣味,无论是课堂写生还是创作都乐此不疲。画面过于沉迷于笔墨的趣味,在构架的节奏和色彩的表现上考虑不明确。2005年在经过反复论证和考察后,山东艺术学院美术学院成立综合绘画系,由我担任系主任,出于教学工作的需要,我第二次进入中央美术学院以访问学者的身份加入中国画系胡伟中国画材料表现工作室及国家课题组。这次将视野更多地投向中国画语言的拓展即材料表现上,由此确立中国画当代绘画语言探索的范畴。

我们认识中国画首先要从中国人的审美习性情趣进入,然后进入材料的认识,再即是技法的训练,依此层次逐步接近中国画教学的来源。

中国画的认识应该是“悟性认识”,如此理解“结构即笔墨”。要对古典中国画的“笔墨和图式”做深入了解认知才能明了现代中国画的“笔墨和图式”并做拓展,才能逐步探知如何从传统文人画向现代水墨画的转变。

杜夫海纳曾经说:“材料应按照审美活动的要求得到一种结构和意义,它应该有一些规律,这些规律使它既能抗拒又能服从艺术家的设想。”

济南时报:目前学院的美术教育存在哪些问题?

李济民:一、教育模式应该趋向于多元。二、对本地区的美术资源有必要作系统的研究和弘扬。由于我国有着广阔而纵深的大陆,地缘物貌变化万千,人文风俗丰富多彩,我们的院校的美术应该因地施教,充分考虑到学院的地缘性及人文传承。尽管都是中西融合,但融合的角度应有所不同,这个“中”字内涵太丰富了,云南、四川、广东、陕西、山东、辽宁等的人文风俗地貌有着太多的差异,皆应以此为源。“造化为师,方得心源”,这样才能完整地体现我国深厚的文化地域资源和丰富的人文风俗特色。

济南时报链接:http://jnsb.e23.cn/shtml/jnsb/20130816/1174059.shtml